前回の記事(「農協改革」という名の「農協解体」)では、農協(JA)が運用する信用・共済マネーを狙う米国の意を受けて、日本政府が進める農協解体への動きを取り上げました。

国は現在、「規制改革」の旗印のもとに、民間企業が農業に参入する基盤を整備しながら、農協組織に大鉈を振るう準備を進めています。

農家が日常的に利用する農産物の「共販(共同販売)事業」と、資材の「共同購入システム」に今、“改革”という名の悪手が迫っています。

「農業競争力強化支援法」という、文字面だけ見ると耳ざわりの良い法律について、鈴木宣弘氏は、農協の共販・共同購入を否定する「農業・農協弱体化法」でしかないと指摘しています。

この記事のポイント

・農協の共同購入、共同販売は独禁法適用除外

・米サンキストは柑橘類の生産者販売協同組合

・時流に逆行して共販潰しを進める日本

・公正取引委員会が農協を摘発「見せしめ」か?

・共販・共同購入「適用除外」がなし崩しに

・酪農でも共販つぶしが?

・酪農を保護する欧米との違い

・逆行する日本〜酪農協にとって致命的な「畜安法」

・外資による全農買収?

農協の共同購入、共同販売は独禁法適用除外

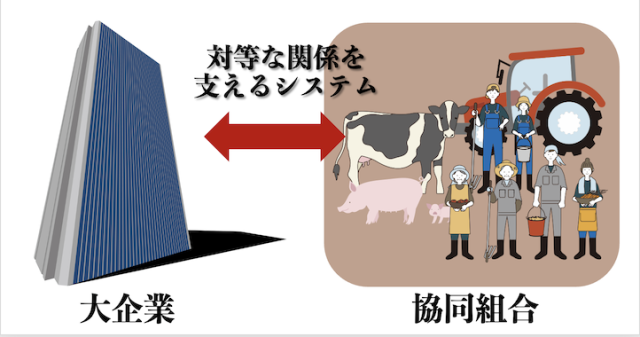

歴史を振り返ってみても、力のない零細農家が、大資本を持つ業者と個別に取引すれば、農産物は安く買い叩かれたうえ、必要な資材は高い値段で売りつけられて、不当な薄利に苦しむことは自明なことだ。

そのような一部の大企業に利益が集中する収奪構造から脱却して、生産者の農業所得を向上させるために農家が集結して設立されたのが「協同組合=農業協同組合」だということは、前回説明したとおりだ。

したがって、農業所得の向上という目標のためには、共販・共同購入システムを強化することが非常に重要である。

企業同士が商品の価格や生産量を共同で取り決める“カルテル行為”とは明確に区別されており、独占禁止法の適用除外になっているのが世界の多くの国での原則である。(日本では、独禁法第22条で「農協の共同購入、共同販売等が適用除外」だと定められている)

米サンキストは柑橘類の生産者販売協同組合

先進国の農業政策や、農協経営の統計分析を専門としている農林中金総合研究所の平澤明彦理事研究員によれば、農協の組合員に農作物の全量出荷を義務付けることは、欧米においてはむしろごく普通のことだと言う。

同研究所の明田 作客員研究員も指摘しているが、アメリカの場合、農協は1つの事業体としてとらえられており、農協と組合員との契約は、内部関係とされているので、反トラスト法が適用されることはない(参考:『EU競争法と農業協同組合−わが国独占禁止法の適用除外制度への示唆』<農林中金2020.2>)。

例えば、日本ではオレンジのブランドだと思われている「サンキスト」は、アメリカでは、柑橘類の生産者の販売協同組合として設立された非営利団体で、米国の独禁法である反トラスト法の適用除外となっている。

6,000人に及ぶ組合員は、柑橘生産の全量をサンキストを通して出荷しなければならない専属利用契約を結んでいる。品質や出荷時期などについても、組合員の総意で設けられた厳しいルールが定められており、違反者は除名処分を受ける。

こういった内部規約に同意できなければ、組合員にはなれない。もちろん、生産者は独自に販売すればよいが、その場合は、サンキストのブランドを名乗ることはできない。

これらのルールは、ブランドを守り、組合員の利益を維持するために当然の対応だと見なされていて、独禁法上の問題ではないと理解されている(東京大学大学院経済学研究科 矢坂雅充准教授)。組合側が全量出荷を要請したから問題だと非難するような論理は明白な間違いなのだ。

時流に逆行して共販潰しを進める日本

一方で、日本ではこの流れに逆行するような共販・共同購入システムを取り崩す法改定が次々と進められている。

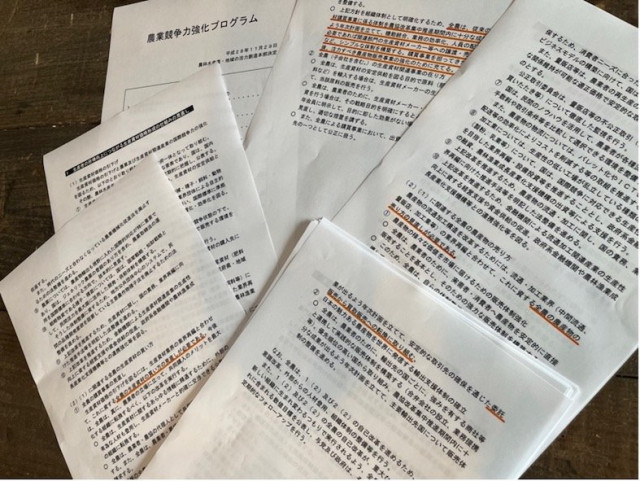

その最たるものが、「農業競争力強化プログラム」を実現するために、2017年8月に施行された「農業競争力強化支援法」ほか関連8法である。

一連の法律が定めているのは、農家に対しては農協を介さず(中抜き)、消費者へ直接販売することを促進するとともに(農業競争力強化支援法第13条)、農業者団体(=JA全農)に対しては、取引交渉力を行使せず、他の農産物買取り業者と同列の業者となることや、生産資材に関しては農家と資材メーカーをつなぐ情報提供に徹することなども要求している。(同法第10条)

つまり、「農業競争力強化支援法」とは、字面だけ見ると農業のことを考えているように見えるが、内実は農協の共販・共同購入を否定して、歴史を逆戻りさせようとする、いわば「農業・農協弱体化法」に他ならない。これは明らかに、農業所得の向上とは相容れない法律である。

公正取引委員会が農協を摘発 政治的利用による「見せしめ」か?

前回も書いた通り、ここ数年、農協の金融事業や共済事業の収益悪化を槍玉に上げる声が高まっているが、同時に共販・共同購入システムについても、独禁法の「適用除外」(独禁法22条)であることを不当だとする批判が強まっている。

背景にあるのは、共販・共同購入システムが崩れれば、農産物をもっと安く買って、資材を高く販売できる企業の存在があるからだ。

「適用除外」がすぐに解除できないのであれば、解釈を変更することで、独禁法の適用を強化して実質的に「適用除外」をなし崩しにするという卑劣な手法が強化されつつある。

とりわけ、独立した司法機関であるはずの公正取引委員会が政治利用されているのが問題だ。

2014年9月、山形県の5つの農協が、米の販売手数料をめぐってカルテルを結んでいたという疑いで、独禁法違反(不当な取引制限)のおそれがあるとして警告措置を受けた。(参照:「山形県庄内地区に所在する農業協同組合に対する警告等について」)

その次の衆院総選挙後の2015年1月には、福井県経済農業協同組合連合会が農業用施設の改修工事にまつわる指名競争入札をめぐって、事前に入札価格や落札業者を決めていたとして、公取委は独禁法(私的独占の禁止)にもとづいて、再発防止を求める排除措置命令を出した。(参照:「福井県経済農業協同組合連合会に対する排除措置命令等について」)

これらは、いずれも農協の共販行為自体に対する独禁法適用ではない。しかし、山形県では前年(2013年)7月の参議院議員選挙で、安倍政権のTPP(環太平洋経済連携協定)参加表明に反発したJA山形中央会(農政連)が初めて野党候補を推薦したことで、政権与党との間に軋轢が生じた経緯がある。

福井県の場合、2014年12月の衆議院議員総選挙で農政連(JAの政治組織)が与党候補を推薦したが、12農協のうち11農協は反発して、中立的な立場を取った。その直後のタイミングでの公取委の動きだったことから、「見せしめ」的な公取の政治利用ではないかという疑いがぬぐえない。

共販・共同購入の「適用除外」がなし崩しに

さらに、独禁法の適用除外をやめさせるのではなく、解釈を強化して農協を取り締まることで、実質的に適用除外のルールを無効化するという動きも始まっている。

2017年3月には、高知県の土佐あき農協(現JA高知県)がナスの共同販売をめぐって「系統(農協)利用を強制した」として、公正な競争を阻害するおそれがあるとして、公取委が排除措置命令を下した。

この事件は、生産者が自主的に作った「支部園芸部」が、共同出荷場の設備利用にあたって、JA以外に出荷するなど利用が減った農家に、キャンセル料の意味で通常料金の半額を負担してもらったり、支部園芸部を除名された農家からは販売を受託しないなど、農協以外への出荷(系統外出荷)を不当に制限したとみなしたもの。

(参照:「土佐あき農業協同組合に対する排除措置命令について」)

この措置命令を不服としたJA高知県は、「支部園芸部」は農協とは独立した組合員の自主組織であって、農協が系統利用を強制したものではないとして、公取委を相手どって地裁、高裁を争ったものの、上告不受理となり、2020年にJA側の敗訴が確定。

「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針」に明記されているように、公正取引委員会は本来、共販と共同購入を「公正かつ自由な競争秩序の維持促進に積極的な貢献をする」システムとして認めている。

共販システムを有効に機能させるために、組合員が自主的にルール(ある程度の縛り=この場合、共同出荷場の利用負担)を設けるのは不可欠だ。

そのルールを法律違反とした今回の判決は、自主ルールからはずれても共販のメリットを受けることを認めることになった。言わば“ただ乗り”を助長し、結果として共販システムを壊すことになるという意味で論理が矛盾している。

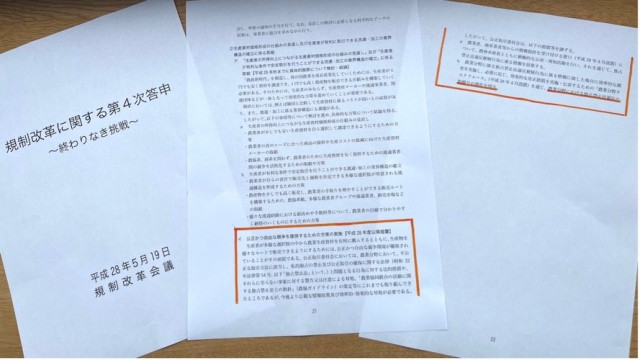

これら一連の動きの背景には、政府の規制改革推進会議が2016年5月19日に審議した「第4次答申」の農業分野における「農業生産資材及び農産物の販売に関し、公正かつ自由な競争を確保するため、独占禁止法の取締りの強化を図る」という方針と呼応している。

農協の共販・共同購入に関する独禁法の適用除外がすぐに解除できないのであれば、法解釈を変更しても独禁法の適用を強化し、適用除外ルールを実質的に無効化すればいいという、卑劣な手法である。

ただし、我が国では、農協と組合員間の共販のルール、特に、ルールを破った場合の罰則が明確でないために、「共販破り」の組合員への対応が「優越的地位の濫用」と見做される余地を与えている側面もあるように思われる。この点はよく検討すべきであろう。

酪農でも共販つぶしが?

酪農業界における共販つぶしはもっと致命的である。

野菜などの場合は、世界でも農協出荷と直販(農協外出荷)の「二股出荷」を容認せざるを得ないのが一般的だ。

しかし、牛乳の場合は、腐敗しやすい生乳を小さな単位で集乳し、販売するのは極めて非効率だ。そんなことをしていたら、酪農家をはじめ、流通もメーカーも小売にも混乱をきたし、安全な牛乳・乳製品を、必要な時に必要な量だけ供給することは困難になる。

つまり、需給調整ができなくなる。だからこそ、まとまった量を集送乳・販売できるような農協などによる共同出荷システムが不可欠である。だから、二股出荷(契約年度途中の取引先変更も含む)を容認するのは難しいのだ。

酪農生産者を保護する欧米との違い

欧米諸国では通常、酪農協の内規などで組合員(生産者)には全量出荷義務が明記されていて、二股出荷は許されていない。したがって生産者が他の出荷先を選ぶ場合には、酪農協を脱会する必要があり、脱会せずに二股出荷をしている組合員がいる場合は、総会で脱会するよう求められる。

EUでは、1984年に導入された生乳の生産調整政策である「生乳クオータ(追加課徴金)制度」が2015年3月に廃止されたことで、加盟各国は自由に生乳生産できるようになった。

その影響で、乳価下落をまねくと懸念されていたが、2009年の飼料価格高騰によって酪農経営が大打撃を受けた経験から、欧州委員会は2012年、生産者の交渉力を強化するための「ミルク・パッケージ政策」を打ち出した。

その一環として、共販事業の独禁法適用除外ルールの強化や、乳業メーカーと酪農協の間の売買契約の明確化(口頭契約を禁じ、書面契約や長期契約の推奨など)が推進されている。

逆行する日本〜酪農協にとって致命的な「畜安法」

一方、日本では逆の動きが進んでいる。

例えば、近年バター不足が相次いで報じられるが、政府はその原因を、酪農家の生乳を一元的に集荷する「酪農協(指定生乳生産者団体)が組合員である酪農家の販売の自由を束縛しているから、酪農家の所得が低迷する」ことにあるとして、2018年4月に「改正畜安法(畜産経営の安定に関する法律)」を施行した。この法律では、酪農協が二股出荷を拒否してはいけないと規定された。

また、これに先立つ農協法改正では、専属利用契約(組合員が農協を通じて生産物を販売する義務など)が削除され、加えて、事業の利用義務を課してはならないという新たな規定も設けられた。

政府は畜安法改定の意義について、「酪農家が販路を自由に選べる公平な事業環境に変える」ためだと強調し、今後の生乳流通自由化の期待の星として、北関東のある生乳卸会社を規制改革推進会議でもてはやしていた。

だが、単に自由にすれば社会的利益が増やせるというのは、机上の空論に近いことは、何度も経験してきたことでもある。案の定、その生乳卸会社は2019年11月末頃から、北海道内の一部の酪農家からの集乳を停止した。(2020年3月18日/十勝毎日新聞記事)

その理由は、表向きは「乳質問題のため」だとしているが、新聞報道によれば、「酪農家自身が行った品質検査では問題がなかった」ことから、現地では“飲用乳の需要が落ちる時期に合わせた生産調整ではないか”と見られており、需給調整機能をもたずに集乳を拡大した結果、販売に行き詰まったことが本当の理由だと推察される。

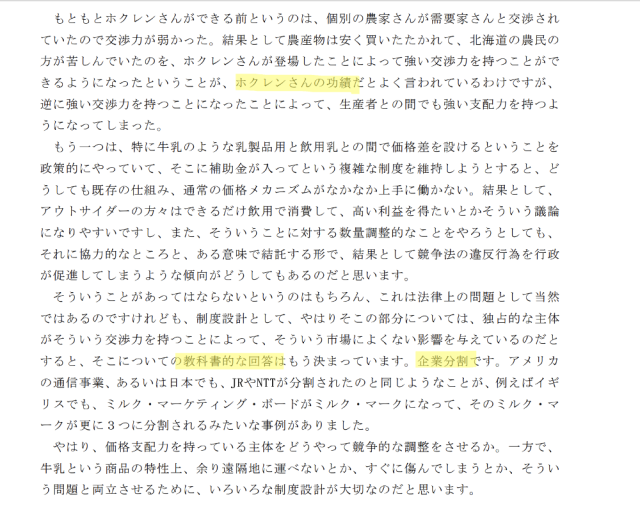

規制改革推進会議が「ホクレン分割」?

そもそも畜安法の改定は、日本でも独占禁止法の適用除外として認められている権利を損なう内容である。専属利用契約を削除した農協法の改定とともに、独占禁止法と矛盾する改定が行われている問題点も含め、再検証が必要だと思われる。

それにも関わらず、2021年6月の規制改革推進会議は、先述した農協を含む法的措置を受けた農協名を名指しで批判したうえ、特に酪農分野では系統外流通のシェアが増えていないとして、「農協に独禁法違反行為をしないよう表明させ、農水省に農協の独禁法順守の指導を命じ、特に、酪農分野における独禁法違反の取締りの強化を図る」という全くの筋違いの答申を出している。(令和3年6月1日「規制改革推進に関する答申〜デジタル社会に向けた規制改革の「実現」〜)

畜安法の改定が行われたことこそが問題であり、さらに農家・農協の活動を萎縮させるような命令を出す権限が誰にあるのか?

規制改革推進会議の農林水産ワーキング・グループでは、「農協のシェアが大きいからホクレンを分割しろ」という議論まで出た(2021年3月19日第9回議事録)。しかし、それなら百歩譲って、同会議ワーキンググループの佐久間総一郎座長(日本製鉄)の業界では、上位3社が市場シェア71%(日本製鉄36.3%、JFEホールディングス22.9%、神戸製鋼所11.5%)を占めるのだから、そちらを再分割してもらうのが先ではないだろうか。

2022年6月には佐賀県の有明海苔漁協ら3漁協に公正取引委員会の査察が入った。新聞報道によれば、佐賀、福岡、熊本の漁連や漁協が、水揚げした養殖ノリの全量を出荷するよう生産者に誓約書を通じて求めていたとして、独禁法に違反する疑いが指摘されていたという。農協叩きとよく似た構図である。

外資による全農買収?

前回も触れたが、農協改革の議論のなかで、政府が求めてきた全農の株式会社化の背後には、アメリカの大きな目論見がある。

アメリカは日本向けの輸出小麦に遺伝子組換え(GM)小麦を使おうとしているが、そこで邪魔になるのが全農の傘下にある全農グレイン株式会社の存在だ。

全農グレイン自体は株式会社だが、その親組織が協同組合の全農なので、組合に加入する資格のないM社は手の打ちようがない。そこで、農協の経済機能を司る全農を株式会社化させれば、丸ごと買収して、日本の食料流通の最大のパイプを掌握できることにもなる。

アメリカの要求を聞く日米合同委員会で、農協改革の目玉項目に全農の株式会社化を入れるように指令が出たとき、日米合同委員会には所管官庁の当時の局長(のちの事務次官)が正式委員として参加していた。

この事態を理解するには、オーストラリアのAWB(農協系の小麦輸出独占組織)の一連の買収劇を知っておく必要がある。

AWBは世界恐慌後の1939年に、オーストラリア政府によってオーストラリア小麦委員会として設立された政府系機関として盤石な運営を続け、1999年に民営化。しかし、米CIA(中央情報局)によって2006年、AWBがイラクのサダム・フセイン政権にリベートを払っていたという取引が暴露されたことで窮地に追い込まれ、株式会社化を余儀なくされた。

2010年12月には、カムフラージュとして、まずカナダの肥料会社アグリウムに買収されたが、その1カ月後、アグリウムの保有株の約40%が、米国有数の穀物商社カーギルに売却されている。

全農が買収されてしまったら、日本の農産物流通の中核を外資に握られ、日本に安全な穀物が十分に入ってこなくなる可能性もある。何としても踏みとどまれるようにしたい。

執筆者:鈴木 宣弘

東京大学大学院農学生命科学研究科教授。「食料安全保障推進財団」代表理事、理事長。1958年に三重県の半農半漁の家に一人息子として生まれ、田植えや稲刈り、海苔摘み、アコヤ貝の掃除、鰻のシラス捕りなどを手伝いながら育つ。東大農学部農業経済学科を卒業後、農林水産省に入省。九州大学大学院教授、米国コーネル大学客員教授などを経て、2006年より現職。近著に『農業消滅〜農政の失敗がまねく国家存亡の危機』(平凡社)、『協同組合と農業経済〜共生システムの経済理論』(東京大学出版会)、『世界で最初に飢えるのは日本〜食の安全保障をどう守るか』(講談社)、2023年7月には『マンガでわかる 日本の食の危機 迫る飢餓……「量」も「質」も崖っぷちの現実から大切な命を守るために』(方丈社)が発売予定。