北朝鮮からの相次ぐ弾道ミサイル発射をはじめ、アメリカと中国の覇権争い、ロシアのウクライナ侵攻を発端に関係性を強める中ロ両国など、刻一刻と変化する国際情勢において、日米同盟への信頼も揺らぐ今、危機に強い食料供給体制の必要性が改めて見直されています。

家畜の飼料や種・肥料などの資材を海外輸入に大きく依存する日本では、局地的な戦争が勃発して物流が停止すれば、世界で最も多くの餓死者が出ると試算されています。

食料安全保障の強化こそが国民の生命・生活を守る大黒柱だとして、農業政策の転換を訴える 鈴木宣弘氏は、農業を国家戦略として位置付けるうえで、大きな障壁となっているのは、「日本の農業は保護主義 によって国際的な競争力を失ってしまった」という"農業=過保護説"だと指摘し、真っ向から異を唱えます。

この記事のポイント

・「農業=過保護論」は作られたもの

・“経産省政権”が農業を犠牲にした

・自動車産業が儲かる一方で、農業の実態は…

・日本市場は「閉鎖的」という批判への反論

・日本以外は、自国農業を徹底的に保護している

・農業への補助金が「環境保護」や「地域振興」の名目に

・フランスの小麦農家への補助金は?

・「農業への補助金」は実は大したコストではない

「農業=過保護論」は作られたもの

食料は国民の命を守る安全保障の要(かなめ)なのに、日本には、そのための国家戦略が欠如している。

自動車などの輸出を伸ばすために、農業を犠牲にするという短絡的な政策が採られてきた。つまり、「日本の農業は過保護だ」というウソを国民に刷り込み、農業政策の議論をしようとすると、「農業保護はやめろ」と批判して、この問題を矮小化してきた。

日本の農業は過保護だから、「自給率が下がった」「耕作放棄地が増えた」「高齢化が進んだ」などというのは間違いである。過保護なら、農家の所得や生産がもっと増えていいはずではないか。

過保護が原因で日本の農業が弱くなったのだから、規制改革や貿易自由化というショック療法で競争力をつける必要があるという印象を国民に刷り込んできたことは、農業を生贄(いけにえ)にする展開を進めやすくするうえで都合が良かったに過ぎない。

「農業=過保護論」を広める取組みは、長年メディアを総動員して続けられ、残念ながら成功してしまった。しかしその実態は、世界的にも最も保護されていないのが日本の農業だ。

“経産省政権”が農業を犠牲にした

官邸における各省のパワー・バランスが完全に崩れ、農水省の力が削がれ、経産省が官邸を「掌握」していた。

私は2018年9月27日に某紙の取材で、当時の安倍首相とトランプ米大統領との間で、新たな貿易協定に関する交渉を開始する合意がなされたことを指摘したうえで、「今は“経産省政権”ですから。経産省は、自分たちが所管する自動車(天下り先)の25%の追加関税や輸出数量制限は絶対に阻止したい。代わりに農業が犠牲になるのです」と指摘した。

内閣は交代したが、自動車産業=大企業の利益追求ばかりを徹底的に優先させる構造は、今も変わらないばかりか、むしろ強化されている。

自動車産業が儲かる一方で、農業の実態は…

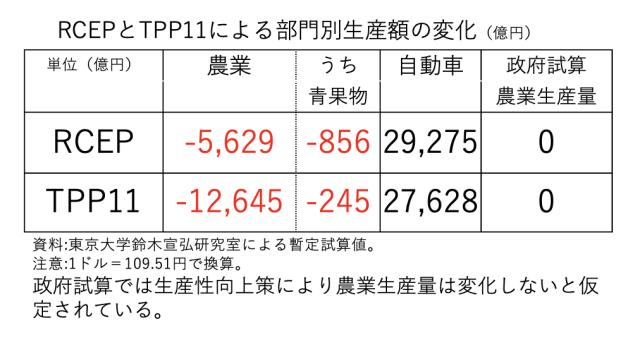

日本が、ASEAN加盟10カ国と、オーストラリア、中国、ニュージーランド、韓国のFTAパートナーとの間で締結した経済連携協定RCEPと、TPP11(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)によって、国内産業の生産額がどう影響を受けるかについて、政府が使っている計量モデルの再現を試みた。

東京大学鈴木宣弘研究室で実際に計算した結果、RCEPやTPP11など大きな貿易自由協定をひとつ合意するごとに、国内の自動車産業は約3兆円儲かり、農業は1兆数千億円の損失が膨らんでいくメカニズムになっていることが如実に示された。

冒頭で触れたマスメディアを通じた刷り込み政策だ。

「日本の農業は過剰に保護されてきたせいで弱体化した。だから規制撤廃や貿易自由化を進めることで、競争に晒す必要がある。ショック療法をやれば力が付くのだ。世界各国はそれで伸びてきた」というお決まりの主張だ。

実態はまったく逆だ。世界各国は自国の農業を守るためにどれだけ戦略的に保護しているのか理解しているのか?過保護ならば、生産者はもっと儲かって、新規参入する若者だって増えているはずではないか?

日本市場は「閉鎖的」という批判への反論

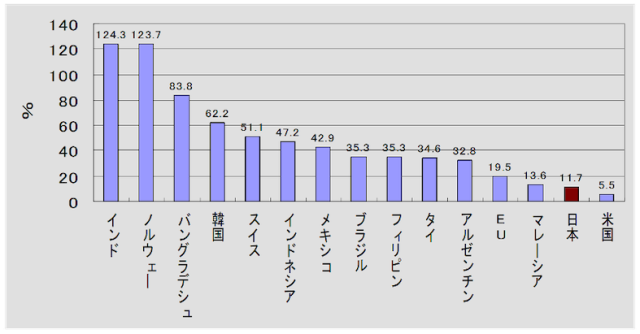

日本は長年、「世界で最も高い関税で守られた閉鎖市場」と批判の対象になってきたが、食料自給率38%の国のどこが農業鎖国なのか?

先進国38カ国が加盟するOECD(経済協力開発機構)が発表した報告書『Post-Uruguay Round Tariff Regimes』によると、1993年に妥結したウルグアイ・ラウンド(UR)農業交渉で合意に至った各国の関税率の比較(※注1)では、日本の農産物の関税率は11.7%と米国に次いで低く、他の農産物輸出国に比べれば、2分の1から4分の1程度であることがわかる。

なかには、こんにゃくのように(こんにゃくの関税は1700%)高い関税がかけられた作物もあるが、大半の農産物の関税率は3%程度と、日本の農産物の9割は関税が低いのである。高関税で守られているどころか、これほど低関税品目が多い国はほとんどない。

「高い関税に守られた日本の農業は鎖国状態」だと長年刷り込まれてきたイメージとは正反対の現実がここにある。

日本以外は、自国農業を徹底的に死守

日本の農業をめぐるもうひとつの嘘に、「政府が価格を決めて農産物を買い取っている遅れた農業保護国」という批判がある。

穀物が供給過剰になった場合、政府が決めた「最低買付価格」によって、生産者から買い付けることを”価格支持政策”というが、日本はWTO加盟国のなかでは唯一、農業の価格支持政策をほぼ廃止した哀れな「優等生」だ。

日本だけが生真面目に自由貿易を推進する一方、他国は自由貿易の看板を挙げていても、農業をはじめ自国にとって必要な産業については、したたかなまでに死守しながら、徹底的に保護している。

前述の価格支持政策と異なり、政府が生産者に補助金を支払うことを「直接支払い」という。欧米は価格支持から直接支払いに転換したと、よくいわれるが、実際には「価格支持+直接支払い」の方が正確だ。

つまり、価格支持政策と直接支払いとの併用によってそれぞれの利点を活用し、価格支持の水準を引き下げた分を、直接支払いに置き換えているのである。

EUでは農業への補助金が「環境保護」や「地域振興」の名目に

とくにEUは、農業への補助金を“環境への配慮”や“地域振興”といった「名目」へ理由付けすることで、国民からの理解を得られるように工夫して、補助金総額を可能な限り維持している。そのうえで、「介入価格」による価格支持も堅持していることは意外に見落とされている。

先述したGATTウルグアイ・ラウンド交渉では、価格支持は「削減対象」とされたのに過ぎなかったのに、日本だけが「撤廃」ととらえて、交渉を有利に運べると踏んで、いち早くやめてしまった結果、直接支払いにあたる補助金に関する議論は不十分に終わった。逆に、日本側が早く減らした分、交渉相手からは「もっと補助金を減らせ」と言われる事態をまねいたのだ。

フランスの小麦農家への補助金は?

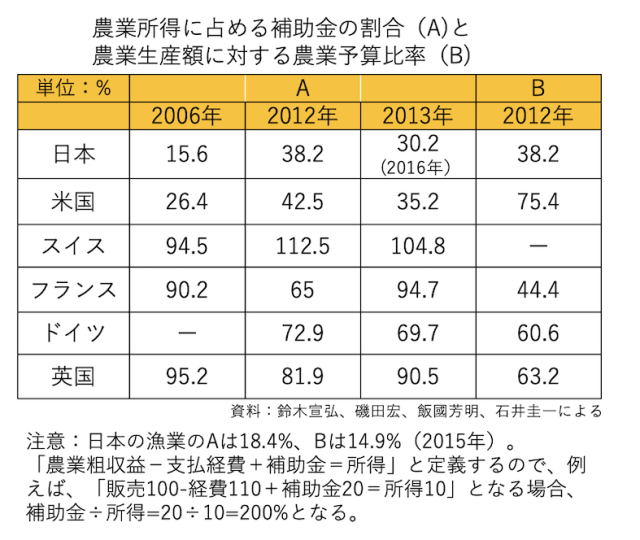

「日本の農業所得は補助金漬け」というのもウソである。

米の取引価格の低迷によって、水稲農家では所得に占める補助金の割合が相対的に高まっているが、それでも3割程度にとどまっているのに対し、欧州各国では、農業所得のほぼ100%が補助金だ。

例えばフランスの130ヘクタールの小麦経営が赤字になった場合でも、補助金が出て、それを使って、市場での販売収入では払いきれない肥料や農薬代などの経費の一部をまかないつつ、残りを所得として得ているので、所得に占める補助金の割合は235%という計算になるのだ。

「農業への補助金」は実は大したコストではない

「日本は小規模農家が多いので、企業の参入によって大規模化を推し進めるべきだ」という意見も目にする。

しかし現実問題として、少子高齢化による人手不足や、低所得により、廃業する農家が増えるに伴って、日本全国で耕作放棄地が増えている。農家が減った分、1軒あたりの耕作面積が拡大すればいいが、そう簡単にはいかないのが現実だ。

日本でも水稲農家など土地利用型農業では50〜100ヘクタールの生産規模を誇るケースも見られるが、その場合、田んぼは1000ヵ所以上に点在しているのが一般的だ。水田から水田へ移動するだけでも時間がかかるため、効率化が難しく、大企業の参入の障壁となっている。

水耕栽培の植物工場も話題になったが、これには莫大な費用がかかり、初期投資に見合った収益を上げるのはまだまだ現実的ではないのだ。

もちろん農家には、できる限りのコストダウンが求められているが、現在、根本的に欠けているのは、農家が農業を持続できるシステムの構築と、補助金を含めた国からの支援なのは言うまでもない。

農業は国民の生命と生活を守る食料安全保障の根幹だが、それだけではなく、地域コミュニティや環境を守り、国土、国境も守る産業として、国民全体が支えることが世界の常識なのだ。