2023年4月、遺伝子組換え食品の表示制度が変わりました。

遺伝子組換え表示制度は、「義務表示」と「任意表示」の二つに分かれていますが、今回の制度変更では、任意表示が“厳格化”されることになりました。

“厳格化”と言うと、消費者にとっては良いことのように聞こえますが、鈴木宣弘氏は「わかりにくいうえに、消費者の選択肢が狭くなる」と警鐘を鳴らします。

どういうことなのでしょうか?

この記事のポイント

・「遺伝子組換えでない」表示の厳格化の意味

・アメリカからの要請…「遺伝子組換えでない」は消費者の誤解をまねく

・表示義務がある対象品目は33、混入率5%と緩い日本

・EUでは混入率0.9%以上は全て表示

・“厳格化”したのは、科学的に「不検出」が実証できるもののみ

・新制度はGM非表示法になる

・大豆製品31製品のうち15製品で組換え遺伝子を検出

・non-GMの企業努力が報われず消費者の選択肢は狭まる

・米国の消費者は、遺伝子組換えホルモンにどう立ち向かったか?

・疑惑のトライアングル・消費者から湧き上がる反対の声

「遺伝子組換えでない」表示の厳格化の意味

2023年4月から、食品表示のルールが変わり、「遺伝子組換えでない」という表示が実質的にできなくなった。

「ゲノム編集(※注)食品」の表示はもともと許されていないが、1年前の2022年3月には、「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が策定されたことで、食品添加物の「無添加」「不使用」と表示するためのルールが厳格化されている。

今回の遺伝子組換え食品の表示変更をめぐっては、消費者団体や有識者で作る「遺伝子組み換え表示制度に関する検討会」による10回にわたる検討結果を経て、2018年3月、消費者庁が遺伝子組換え(GM=Genetically Modified)食品の表示を「厳格化する」という方向性を示している。その理由として、消費者庁は「厳格化を求める消費者の声に対応した」と説明している。

これを聞いた時、筆者は米国からの「GM表示を認めさせない」という圧力が強まるのではないか?と懸念して、果たして米国の要請に逆行するような方針決定が果たして可能なのかどうか注目していた。

(編集部注:農林水産技術会議のホームページ「ゲノム編集〜新しい育種技術〜」によると、ゲノム編集は作物自身が持つ遺伝子の特定の場所を変更することができる技術であるのに対し、遺伝子組換え技術は、他の生物の遺伝子を取り入れることで遺伝子の働きを変えると説明している。同ホームページでは、ゲノム編集の過程で、塩基配列を切断する際に、はさみの役割を果たす遺伝子を作る酵素を遺伝子組換え技術を使って取り入れ、その後、交配を重ねることではさみ遺伝子のないものを選抜するとしている)

アメリカからの要請…「遺伝子組換えでない」は消費者の誤解をまねく

米国が特に問題視してきたのは、「遺伝子組換えでない(=non-GM)」 という任意表示である。

筆者が、遺伝子組み換え研究を行なっている日本人専門家2人から聞いた話によると、米国の考えでは、「日本のGM食品に対する義務表示は緩いから、まあよい。しかし問題はnon-GM表示を認めていることだ」という。

米国の主張を言い換えると、こうだ。

−−−“遺伝子組換え(GM)食品が安全だ”ということは既に世界的に認められている。

−−−それにもかかわらず、他方で『遺伝子組換えでない(non-GM)』という表示があると、消費者が「遺伝子組換え食品は安全ではない」という誤ったイメージを持たれてしまう。消費者が誤解しかねない誤認表示はやめるべきだ。

遺伝子組換え食品をめぐる日米双方の立場の違いは、TPP交渉でも大きな問題になっていたことは、当時、筆者がNHKのニュースで解説したことを記憶している。

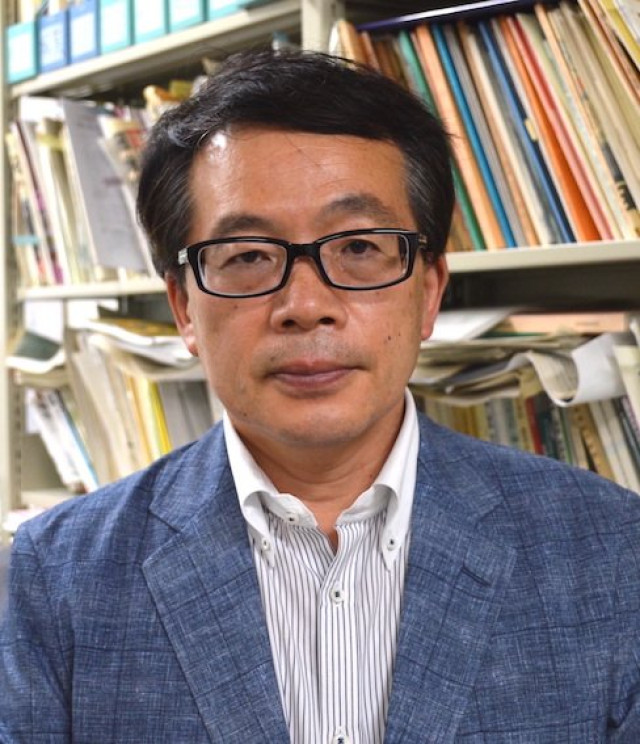

表示義務がある対象品目は33、混入率5%と緩い日本

ここであらためて、遺伝子組換え食品をめぐる日本の表示制度について見てみよう。

冒頭で述べたように、遺伝子組換え表示制度は、「義務表示」と「任意表示」の2つに分かれている。

対象となる食品は、例えば大豆であれば、豆腐や油揚げ、おからや湯葉、納豆や味噌などといった、加工度が低く、組み換えたDNAなどが残存している、生(ナマ)の作物に近い33の品目に限られている。

さらに、海外から輸入した遺伝子組換え飼料による畜産物は除外とされていることに、お気づきだろうか?

EUでは混入率0.9%以上は全て表示

その海外では、遺伝子組換え食品をどう扱っているのだろうか?

消費者庁の調査によれば、EUでは遺伝子組換え農産物を0.9%以上含む食品(加工食品については、個々の原材料)の全てに対して、GM表示とトレーサビリティーを義務付けている。

日本のGM農産物混入率5%以上、対象品目33の表示制度は、極めて緩いと言えよう。

(参照:消費者庁食品表示企画課「EUにおける遺伝子組換え食品の表示及び監視の状況調査の結果について」平成29年4月)

今回、日本の遺伝子組換え表示制度が厳格化されると知って驚いたのは、混入率5%と対象品目の数が、以前とまったく変わっていない点だ。

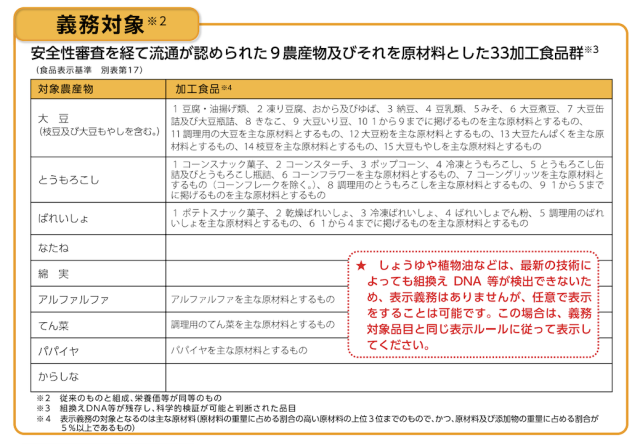

“厳格化”したのは、科学的に「不検出」が実証できるもののみ

従来は、遺伝子組換え農産物の混入が「5%未満」の「意図せざる混入」であれば、「遺伝子組み換えでない」と表示できたのだが、新制度では、第三者の分析機関による科学的分析や、原材料の生産・流通・輸入の過程で、GM農産物が混入していないと検証できる場合に限り、「不検出」(実質的に0%)と表示できると、そこだけが厳格化したにすぎない。

新制度はGM非表示法になる

消費者庁は、GM表示の“厳格化”によって、「消費者の誤認防止や選択の機会の拡大につながる」と説明しているが、かえって選択の幅を狭めることにつながるのではないかと懸念している。

前述の通り、日本ではGM表示の対象となる加工食品はわずか33。市場には、それ以外の加工食品があふれている。

食品関連業者や小売店は、企業努力を続けて、可能な限り「遺伝子組換えでない(non-GM)」原材料を使った食品を製造し、「これは遺伝子組換え食品ではないですよ」とアピールして販売してきた。

しかし、今回の制度変更によって、GMとnon-GMを分別管理するために費やしてきた企業努力に対するインテンシブが削がれ、その結果、小売店の店頭から「遺伝子組み換えでない」と表示された食品が一掃される可能性がある。

具体的に見てみよう。例えば、豆腐のパッケージの原材料欄には、「大豆(遺伝子組み換えでない)」といった表示が一般的だ。

原材料が国産大豆であれば、遺伝子組換えではないから、これからも「遺伝子組換えでない」と表示できるかと思われるだろうが、流通業者の多くは輸入大豆も扱っているため、微量混入の可能性は拭えない。

大豆製品31製品のうち15製品で組換え遺伝子を検出

一般社団法人農民連食品分析センターが2016年7月から10月、東京都内で市販されている豆腐や豆乳、納豆などの大豆製品31製品について、遺伝子組換え大豆が使われていないかどうか、PCR検査を実施した。

いずれの製品も「遺伝子組換え不使用」などと表示されているにもかかわらず、分析の結果、31製品のうち、11製品は遺伝子組換え大豆が「不検出」だったが、15製品では0.17%~0.01%の混入を「検出」、残りの5製品では、検査に必要なDNAや増幅反応を得ることができず、「検査不可」となった。(参照:一般社団法人農民連食品分析センター「大豆製品に含まれる遺伝子組換え大豆の検出調査2016」)

従来の表示制度では、意図せぬ混入率5%より大幅に低いとされたが、制度変更によって、今後これらは「遺伝子組み換えでない」と表示できなくなる。

消費者庁では、「GM原材料の混入を防ぐために、分別管理された大豆を使用していますが、GMのものが含まれる可能性があります」といった任意表示は可能としているが、これでは消費者にはわかりにくくて、効果的な表示は難しいだろう。そこで、多くの業者が違反の懸念から、表示をやめてしまう可能性がある。

non-GMの企業努力が報われず消費者の選択肢は狭まる

対象食品を広げず、原材料の混入率も緩いままで、「遺伝子組換えでない」(non-GM)表示ばかり極端に厳格化した制度変更によって、non-GMに努力している食品がわからなくなってしまう…。

そうなってしまったら、消費者はGM食品ばかりの中から何を選べばよいのか?商品選択の幅は大きく狭まり、GM食品でも何でも買わざるを得ない状況に追いやられてしまうだろう。

これでは「GM非表示法」である。

表向きは“厳格化”といいながら、「non-GM食品の表示を認めてしまったら、“GMが安全でない”ように消費者が誤解するからやめるべきだ。続けたいなら、遺伝子組換え食品が危険だという科学的証拠を示せ」という米国の要求をそのまま受け入れただけではないか。

米国の消費者は、遺伝子組換えホルモンにどう立ち向かったか?

乳牛に注射すると、乳の出が良くなり、収量が増加する薬剤がある。「rBST」と言って、米国の大手化学・製薬会社モンサント社が開発した「ポジラック」という薬品で、遺伝子組み換え技術で開発された成長ホルモンの一種だ。

これを牛に投与して適正な管理をすることで、乳牛の泌乳量が10〜20%程度高めることができると言われ、米国では1993年に使用が許可され、1994年2月から販売が開始された。しかし、薬品によって無理やり牛乳を搾ることになるため、牛が疲弊して数年で廃用されてしまう。しかも、rBSTを投与した牛の牛乳では、インシュリン様成長因子(IGF-1)が増加することがわかっている。

米国がん予防協議会議長でイリノイ大学教授は1996年、IGF-1の大量摂取による発がんリスクを指摘。 さらに1998年にも、科学誌『Science』と医学誌『Lancet』で、IGF-1の血中濃度が高い男性では、前立腺がんの発現率が4倍、女性では乳がんの発症率が7倍になるという研究結果が報告されている。

rBSTは日本国内では牛への投与が禁止されているが、乳製品の輸入はザル状態だ。米国でrBSTを使用して生産された乳製品は、日本の港を素通りして、何も知らない消費者が口にしている。

所管官庁(農水省と厚生労働省)は双方とも「管轄ではない(所管は先方だ)」と主張したのを今でも覚えている。

疑惑のトライアングル

筆者は、1980年代からこの成長ホルモンを調査しており、米国でのインタビュー調査も行った。

だが、認可官庁もモンサント社も、健康への影響を試験したC大学の研究機関までも、異口同音に「絶対大丈夫、大丈夫」と唱えるばかり。壊れたテープを繰り返しているかような口ぶりで「とにかく何も問題はない」と大合唱していた。

筆者は、この三者の関係を「疑惑のトライアングル」と呼んでいる。

さらに製薬会社からは巨額の研究費が、C大学へ提供され、その試験結果が認可官庁に提出される構造だ。

消費者から湧き上がる反対の声

rBST投与牛の牛乳・乳製品の健康リスクが発表されたのを契機に、米国では反対運動が再燃した。恐れずに真実を語る人々がいて、それを受けて、最終的に消費者(国民)の行動が事態を変えていく力になることを我々は忘れてはならない。

米国の消費者は、non-rBST表示を無効化された。

まず、バーモント州が、rBST使用の表示を義務化しようとしたが、モンサント社の提訴により阻まれた。

さらに、乳業メーカーが独自で「rBSTを使っていない(rBST-free)」と任意表示する場合は、必ず「使用乳と未使用乳には成分に差がない(No significant difference has been shown between milk from rBST/rBGH –treated and untreated cows.)」と注意書きするよう、食品医薬品局(FDA)が義務付けた。背景にはモンサント社の働きかけがあった。

それでも、米国の消費者は負けなかった。

rBSTを使っていない酪農家と独自のネットワークを築き、rBSTを使っている乳製品を排除するための大運動を始めた。

rBSTフリーの乳製品を流通させるルートを確保したことで、安全・安心な牛乳・乳製品の調達が可能になった結果、ウォルマート、スターバックス、ダノンなどといった企業が、rBSTを使用した乳製品の排除を表明する「不使用宣言」を出さざるを得ない事態に追い込んだのだ。消費者を巻き込んだ運動の結果、利益を減らしたモンサント社は、rBSTの権利を売却することになったのだ。

このことは、日本の今後の対応についての示唆となる。消費者が拒否し、ホンモノを生産する農家と結びつけば、企業をバックに政治的に操られた「安全」は否定され、危険なものは排除できる。

食の安全を守るのは、生産者だけでない。消費者一人ひとりであることを日本人は今こそ肝に銘じなければならない。

参考:

「消費者不安をともなう食品関連新技術導入による農産物需給への影響分析−乳牛の乳量増加ホルモン剤(rbST)の事例―」(木下順子・鈴木宣弘共著)

月報『畜産の情報』「rBST使用表示をめぐる裁判が決着」(1997年10月/alic独立行政法人 農畜産業振興機構HP より)

この記事の執筆